文博振控工作室项目简介

一、项目简介:

近年来,我国对文化遗产的保护意识越发强烈,特别在文化遗产的抗震保护方面,已成为工程师们一个具有挑战性的任务。由于我国大部分地区处于地震影响区,且据国 家文物局统计,截至于2024年,全国共有1.08亿件馆藏浮放文物,全国认定历史建筑6.72万处,这些古建筑是历史文化的重要物质载体,具有极高的历史、艺术和科学价值。因此,对文化遗产在地震中的保护措施,显得极其重要。

而广东作为岭南文化的核心区域,文化遗产丰富多样且类型多元,不仅有骑楼林立的广州老城区、开平别具一格的碉楼、潮汕地区精美的传统民居以及众多珍贵的馆藏文物,还包括各类浮放文物。浮放文物通常是指那些没有固定放置在特定展示或保存设施内,相对独立摆放的文物,如一些珍贵的雕塑、摆件等,它们在广东的博物馆、文化遗址展示区等场所广泛存在,同样承载着广东独特的历史记忆与文化底蕴。然而,当下广东各类文化遗产正面临着诸多灾害威胁。

对于古建筑而言,许多建筑年代久远,建筑结构和材料难以承受强烈地震的冲击。例如,广州陈家祠这类传统岭南建筑,多采用砖木结构,木质梁架和墙体在地震时容易发生错位、坍塌。地震产生的震动会使墙体裂缝扩大,甚至导致整体垮塌,直接威胁古建筑的完整性和安全性。文化遗址方面,如南越国宫署遗址,地震可能引发地基沉降、土层位移等问题,破坏遗址的原始地貌和文物埋藏环境。遗址中的地下文物可能因地震导致的地面变形而受损,一些脆弱的遗迹结构也可能在地震中坍塌。

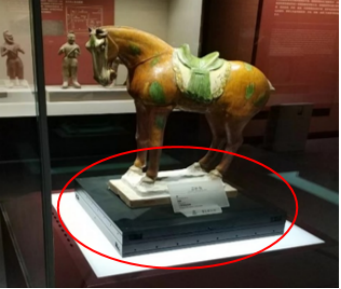

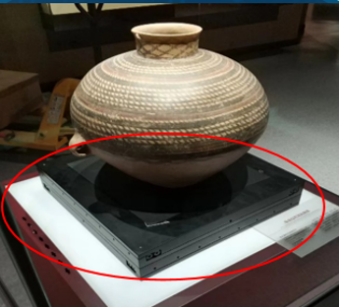

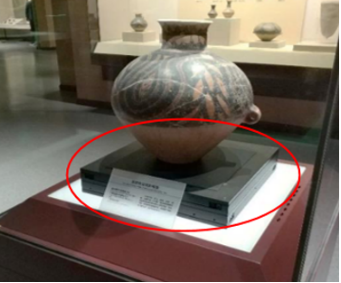

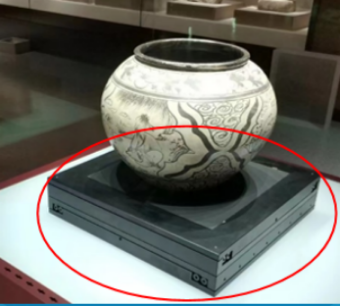

浮放文物在地震灾害中更是岌岌可危。地震发生时,地面的剧烈震动会使浮放文物因失去平衡而倾倒、摔碎。在博物馆展陈区域,由于缺乏有效的固定措施,珍贵的雕塑、摆件等浮放文物极易在地震晃动中与展柜或其他物品碰撞,造成不可修复的损坏。即便是在文物库房中,若存储方式不当,浮放文物也会在地震时相互碰撞或从存放架上掉落。

在地震灾害防范现状方面,虽然广东部分地区针对古建筑和文化遗址开展了一些抗震加固工作,但整体上仍存在诸多不足。部分古建筑的加固措施未能充分考虑其历史文化价值,过度使用现代加固材料和方法,破坏了建筑的原有风貌。对于浮放文物,大多数博物馆和文化场所仅采取了简单的防滑措施,在面对较大地震时,这些措施远远无法保障文物安全。

本项目聚焦文化遗产(包括古建筑、浮放文物)的震害分析,在广泛阅读国内外文献和了解国内外古建筑、浮放文物抗震措施研究现状的基础上,针对文物防震体系的抗震安全性能和响应控制策略,本团队通过精心构建古建筑震害评价模型、结构-展柜-浮放文物为一体的精确的结构动力学模型,研发了各种被动、主动和半主动震(振)动控制技术系统,并结合各类古建筑、展馆实际情况,设计出适配的震(振)控装置与方案,有效的保护古建筑及文博展馆中文物在震害损失,使得人类珍贵的历史文化遗产免遭破坏。

二、成果展示:

三、团队介绍:

本项目团队是跨专业协作组织,致力于构建地震下浮置物限位多级防御体系。技术设计团队负责方案规划,确定隔震层与产品选型;项目管理团队把控进度、成本与质量;施工执行团队落实设计方案,完成隔震层施工;材料与设备保障团队供应物资,确保施工顺利;监测与运维团队在后期监控系统状态、定期维护。各团队通过矩阵式协作,打破部门界限,高效推进项目从规划到落地及长期运维。

本项目团队成员是在指导老师的指导下完成产品的设计研发,通过校企合作实现产学结合。本项目拥有实力雄厚的科研和顾问团队,最大限度的保证了产品的研发和更新迭代速度,全面保证售后服务质量。本项目的指导老师都在智能防控、智能减灾等方面有扎实的专业基础和优良的科研素养,同时,本项目的顾问团队更是集结了建筑工程、人工智能、机械设计等领域的精英人物,他们的支持将为项目团队的持续高质量发展提供最有力的支撑。

四、未来展望

文博振控工作室未来的成果形式丰富多样,涵盖专利证书、产品、论文等多个方面。现已有1篇核心论文和5项专利已受理,未来也将持续进行相关专利、论文的申请,以保护技术成果。产品方面,多级预设启动力隔震装置为核心成果,能为机房设备和浮放文物提供地震防护,且会不断优化拓展,分享研究成果和实践经验,推动行业技术发展。

稿件来源:创新创业学院

撰稿:文博振控工作室

图片:文博振控工作室

初审:罗秀鸣

复审:阴 凡

终审:余永龙